Eugène Leroy – Farbe und Zeit www.rolandwiese.com 09 2025

MUba – Eugène Leroy, Tourcoing

eine Reise zu Eugène Leroy

Wir wollten Bilder von Eugène Leroy im Original sehen. Wir wussten, wir müssen dafür nach Frankreich fahren. Aber alle Museen dort, die wir kontaktierten, meldeten zurück, dass sie aktuell keine Bilder zeigen würden. Einige Museen waren gleich ganz geschlossen, wegen Renovierung. So blieb nur noch Tourcoing, der Heimatort Leroy’s und das Museum MUba dort, welches durch eine Schenkung der Söhne eine größere Sammlung seiner Bilder besitzt. Auch von hier kam erst einmal die Rückmeldung, dass wegen der Vorbereitung einer aktuellen Leroy-Ausstellung, nur zwei Bilder von ihm zu sehen seien. In der Mail kam der Hinweis, dass der Sonntag, an dem wir dort seien konnten, der Tag der Architektur sei, und das deswegen verschiedene Führungen im Museum angeboten würden. Eine solche Führung sollte zeigen, wie eine Ausstellung konzipiert und erarbeitet wird. Also eine Führung durch die gerade in Arbeit befindliche Ausstellung von Eugène Leroy!

Warum interessieren wir uns so sehr für diesen Maler? Meiner Frau Elfi, die selber Malerin ist, war in einem Baselitz Buch ein Hinweis auf Leroy begegnet. Dieser schildert, dass er Leroy bereits in den 1960er Jahren in Paris entdeckt hat und dass ihn dessen Arbeitsweise sehr geprägt hat in seiner eigenen Arbeit. Ein weiterer Hinweis und einige Abbildungen seiner Bilder fanden sich in einem Buch von Dirk Westerkamp (Ästhetisches Verweilen). Mein Beitrag verdankt seinen Titel ‚Farbe und Zeit‘ der dort angesprochenen Thematik: Die Verdichtung und Überlagerung von Wahrnehmungs- und Malmomenten beim Malen der Bilder in „fixierten Malschichten“ (Westerkamp, S. 64). (Dazu später mehr).

Eugène Leroy, ‚Le Cavalier polonais‘ 1986 (bezieht sich auf ein gleichnamiges Bild von Rembrandt)

In Wirklichkeit berühren solche, aus dem Peripheren erscheinenden kleinen Aufwachmomente, hier für die Bilder von Leroy, eine Schicht bei einem selbst, die eine Relevanz des auftauchenden Inhalts für die eigene Arbeit bemerkt. Im Sinne von: Da geht es weiter (für mich)! Beim Betrachten der Bilder und Hören der Zitate über Leroy’s Arbeitsweise wurde bei mir ein Interesse geweckt, dieser Empfindung weiter nachzugehen, noch ohne genau zu wissen, was genau der Inhalt und das Ziel der weiteren Bewegung sein würde.

Wenn man das Museum in Tourcoing betritt schaut man über die Treppe gleich auf ein großes Bild von Leroy. Und man kann die Kraft des Bildes bemerken, die sich durch den ganzen Raum hindurch bis zum Betrachter erstreckt, auch wenn man das Bild und den Maler nicht kennt, und wenn man gar nicht absichtlich dort hinschaut. Eine solche Wirkung kenne ich von Bildern von Emil Schumacher.

Eingang in den Ausstellungssaal

Das gilt auch für ein kleineres Bild in einem Seitenflügel.

Eugène Leroy, La Famille (1977)

Wenn man dann im Saal die Bilder der verschiedenen Maler nebeneinander sieht, bemerkt man wieder einen Unterschied in der Kraft der Bilder. Leroy’s Bilder sind stärker als alle anderen Bilder. Diese Wahrnehmung gilt ungeachtet jeder Bewertung von Qualität. Sie beherrschen den Raum.

Gleichzeitig sieht man nicht, und das geht auch anderen Besuchern anscheinend so, was diese Wirkung verursacht. Denn der Bildinhalt, das was man sieht, ist erst mal nur (Öl)Farbe in dicken Schichten und tausendfachen Bewegungen nebeneinander und übereinander aufgetragen. Aber man kann leise spüren, man möchte eigentlich etwas sehen. Und man man spürt ebenso leise, da ist etwas zu sehen.

Man kann näher herangehen, weiter weg…

Zentimeterdicke Farbschichten

Le Cavalier polonais

In diesen Bildern gibt es keine von der Umgebung abgegrenzten Gegenstände. Und doch spürt man mehr, als man es sieht, dass es sich hier auch nicht um willkürlich nebeneinander gesetzte Farbkleckse handelt.

In den früheren Bildern hat man noch einen Unterschied zwischen einem mehr flächigen und wie ausgesparten ‚Gegenstand‘ und der ‚Umgebung‘ des Motivs aus dicken Farbschichten.

Eugène Leroy, Couple, (1952-1960)

In den späteren Bildern löst sich auch dieser Unterschied auf und alles wird nur noch Farbe neben Farbe.

Soweit erste Eindrücke von den Bildern im ersten Saal des Museums. Durch den besonderen Anlass, Tag der Architektur, verbunden mit den Vorbereitungen der großen Ausstellung im Oktober, konnten wir dann mit einer kleinen Gruppe und den Mitarbeiterinnen des Museums, die die Ausstellung vorbereiteten, in die anderen Räume des Museums. Dort standen dann unzählige Bilder auf dem Boden an den Wänden, fertig für die Hängung (Leider, aber verständlicherweise, durften wir dort nicht fotografieren). Wir fühlten uns wie beschenkt (vom Maler, vom Museum, vom Schicksal..).

Vormittags waren wir noch in Wasquehal, einem Vorort von Tourcoing gewesen. Dort hat Eugène Leroy seit 1958 bis zu seinem Tod im Jahr 2000 gelebt und gearbeitet. In einem winzigen Dachbodenatelier. Jetzt hier die vielen Werke aus allen Schaffensperioden, aus ganz Frankreich (und darüber hinaus) zusammengekommen. Diese vielen Bilder, auf dem Boden stehend, teils ungerahmt, teils umgedreht, vermittelten eine Atmosphäre des Noch-nicht-fertig-seins. Ein wenig wie im Atelier, nicht wie die sonst übliche Perfektion eines Museums. Es hätte der Maler jederzeit dazukommen können. Aufgrund mangelnder Französischkenntnisse verstanden wir nicht viel von den Erklärungen, aber man konnte die Begeisterung und Liebe der Mitarbeiterinnen spüren für die Arbeit mit diesen Bildern. Das Museum, das heute nach ihm benannt ist, und der Maler haben seit den 50er Jahren eine besondere Beziehung. Es war damals das einzige Museum in der ganzen Region, das sich für moderne Malerei und Kunst einsetzte. Der Leiter und der Maler war befreundet und um sie herum bildete sich eine kleine Szene von modernen Künstlern in der Region Lille. Diese Beziehung wurde auch von den Nachfolgern fortgesetzt und mündete 2008 in eine große Schenkung von mehreren hundert Werken durch die beiden Söhne des Malers an das Museum. Unsere Reise hatte ihr Ziel gefunden!

Rue Faidherbe in Wasquehal

Ich habe oben erste Eindrücke mit den Bildern geschildert. Man kann vielfach nachlesen, dass die Bilder auch bei anderen Betrachtern eine solche Wirkung hatten. Sein inzwischen verstorbener Sohn, Eugène-Jean Leroy, hat 2009 in einer Rede das Problem beim Betrachten der Bilder seines Vaters sehr treffend charakterisiert: „But you know, my father’s painting is a bit like the mystery of a black hole, of a cave – a theme that is often found in his pictures, in fact! If you casually walk past this cave, you won’t see anything. Conversely, if you take the time to stop and think “ there might be something behind this hole“, if you are curius enough, the you come closer, you have a good look, you eventually go into this den, black hole, you adjust to ist, and you gradually notice a light within, neither day or night, neither bright nor sad. The suddenly, a mystery, a secret, is revealed.“ (Eugène Leroy, A Donation, 2022, S 11)

Bernhard Marcade formuliert in seinem Beitrag in ‚A Donation‘, dass er die Bilder zuerst gar nicht wahrgenommen habe, als er ihnen zum ersten Mal begegnete. Erst später habe Leroy „ihn erobert“, als er gelernt hatte seine theoretischen Abwehr-Strategien fallenzulassen und sich von den Bildern führen zu lassen („but allow yourself to be submerged, to abandon yourself in these inextricable accumulations of textures and shapes. ebd. S. 42). Es wäre ja einfacher, wenn man es mit ’nur‘ abstrakten Bildern zu tun hätte. Leroy hat sich im 20. Jahrhundert auf den schwierigen und schmalen Pfad begeben Akte, Landschaften, Portraits zu malen. Natürlich nicht naturalistisch figurativ, sondern immer mehr auflösend. Also figurative und gegenstandslose Malerei zu verbinden, wahrscheinlich musste er sie gar nicht verbinden, weil sie in ihm eins war. In der Entwicklung seiner Malerei entzieht sich das Motiv immer mehr „der offensichtlichen Anschauung, ist aber unabdingbar vorhanden.“ (so Raimund Stecker in ‚Alles ist Farbe‘ , 2000) „Aus dem scheinbar Diffusen der materialen Farbmasse kommen nach geduldigen Einsehen koloristisch geformte Gestalten zum Aufscheinen.“(ebd.) Geduldiges Einsehen heißt aktives offenes Sehen, nicht Vergangenheits-Sehen, mit dem was man schon weiß.

Diese Geduld, die es braucht zu sehen, was aufscheint, braucht es auch um dieses Aufscheinen entstehen zu lassen beim Malen. „Ich verharre zuweilen ein halbe Stunde davor, überhaupt Farbe auftragen zu können, weil die Farbe , die ich einsetze, mir aufgezwungen wird durch die Gesamtheit der Töne, die da sind, bis es, mit einem Mal, ‚tilt‘ macht.“ (E.L. in Dirk Westerkamp, Ästhetisches Verweilen, S. 64). Die Bilder sind in einem stetigen Werdeprozess, manchmal über Jahre. Entsprechend ‚dick‘ sind sie durch die immer wieder neu aufgetragenen Farbschichten. Leroy sieht wie der Gegenstand, das Motiv, in jedem Augenblick neu im Licht, durch das Licht erscheint. Westerkamp schreibt entsprechend: „So fällt die Farbdichte der Momente in Leroys Bildern mit ihrer Farbdicke zusammen. Deren Reliefhöhe von mehreren Zentimetern lassen die fixierten Farbschichten äußerst plastisch und räumlich wirken.“ (ebd.) Und weiter: „In dieser Farbdichte verschwindet alle Gestalt – seien es Landschaften, Tiere oder Personen -, um doch schemenhaft als Farbfigurationen wieder hervorzutreten. Form gerinnt zur gespachtelten Farbe, die dadurch etwas „schieferartiges“ (ardoise) gewinnt.“ Für Westerkamp sind Leroys Bilder Akte einer sedimentierten Lichtgeschichte. In ihnen werden die unterschiedlichen Momente des Erscheinens und Sehens aufeinandergeschichtet zu einem einzigen Bild dieser verschiedenen Momente. Dies erreicht Leroy nicht durch Lasieren, also das überlagern von transparenten Schichten, sondern durch das Überlagern undurchsichtiger Farbschichten. Die Ereignishaftigkeit entsteht stattdessen durch den Verzicht auf jede Linie, die die Gestalt festhalten würde. Wie schafft er es, dass in seinen Bildern trotzdem immer auch das Motiv aufscheint?

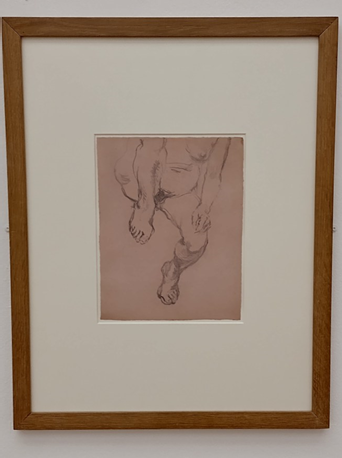

Sans titre, entre 1930 und 1940

Leroy hat immer parallel zu seiner Malerei auch gezeichnet. Seine Zeichnungen sind ganz besonders, sie wirken wie von innen lebend. Er hat sich die Form, die Linie, und vor allem die lebendige Form durch das Zeichnen so verinnerlicht, dass er anscheinend beim Malen immer mehr auf jede äußere Formgestalt verzichten konnte und sie rein aus der Farbe entstehen lassen konnte. In den letzten Jahren hat er eigentlich nur noch pur aus der Tube Farbe auf das Bild gebracht, also gar nicht mehr ‚gemalt‘.

Unabhängig von den hier angestellten Reflektionen und Beobachtungen, wirken seine Bilder direkt im Anschauen ‚therapeutisch‘, sie machen glücklich, durch ihre Wärme und Liebe, die sie ausstrahlen. Vor allem die Bilder der letzten Jahre zeigen dieses farbige Glück!

25.9.2025 Roland Wiese (Text und Fotos)

Ausschnitt aus dem Plakat zur Ausstellung im MUba